【音楽舞踊新聞 2011年4月11日号】

新しいダンスへの予感を再現~90年代の作品を複数のダンサーがリバイバル上演~「Revival ヤザキタケシ」

竹田 真理

(12月4日 アートシアターdB 神戸)

大変意義のある公演と思われるため旧年中のことではあるが記しておきたい。

関西ダンスシーンの先駆者的存在として踊りつづけてきたダンサー・振付家ヤザキタケシの90年代の作品2本と

新作1本、計3本を上演するという企画。

踊るのはオーディションで選ばれたダンサー5名、及びヤザキ本人である。

コンテンポラリーダンスにおいて過去の作品の再演は珍しく、しかも振り付けたアーティスト以外のダンサーに

よって踊られる機会は極めて稀である。

作品の再演とレパートリー化が始まるとき、日本のコンテンポラリーは成熟に向かうものと考えられるが、

今企画はまさにそれを予感させる内容だった。

ヤザキは89年にニューヨークに滞在、アルビン・エイリー・アメリカン・ダンス・センター及び同舞踊団で

経験を積み、92年に帰国後は京都でスーザン・バージュ率いる日仏共同プロジェクト「MATOMA」に参加する。

MATOMAではモンペリエ、アビニョンなどフランスの主要フェスティバルへ招聘され、独立後も国内外で公演を

重ねてきた。その軌跡はちょうど時代がモダン、ジャズ、舞踏など従来のジャンルから、後にコンテンポラリー

ダンスと呼ばれる新しいダンスの出現を予感した時期に重なる。

プログラムは、99年作『スペース4,5(レッドトリッパー)』、95年作『不条理の天使』、世界初演の新作

『ミューザー(沈思者)』の3本立て。キャストを違えてA、B、Cと3つのプログラムがあり、『スペース4.5』

をイム・ジョンミ(Aプロ)と西岡樹里(Bプロ)、『不条理の天使』を下村唯(Aプロ)と森山未來(Bプロ)

『ミューザー』をA、Bとも佐藤健大郎、そして最終Cプロでは3本すべてをヤザキ自身が踊った。

『スペース4,5』は、ヤザキによるオリジナルではまず自分の身長を尺にして白いテープを床に張り、正方形のス

ペースを作るところから始まる。

一歩踏み入れれば自ずと身体がうごめき出す踊りのため特別な場所、しかしどこにでも設定しうる普遍的な場所

であり、踊り手の資質のすべてが明らかにされる空間でもある。

ヤザキの場合、動きは自然発生的で合理性があり、身体の本質をがっしりと捉えた運動性の高いムーブメントに

本領を発揮。

視線を高く上方へ向けるだけで、ダンスへの敬意と憧れ、踊りを人生の術として選んできたダンス・アーティス

トのシンプルな生き様が滲み出る。

ヤザキの代表作に数えられる作品だ。

この「スペース」のコンセプトを、イム・ジョンミは大胆に再構成してみせた。

白いロープを用いて縄跳びの大回しをしたり、壁に貼り付けたり、正方形の空間を自在に変容させる。

踊りには独特のアクと官能を湛えてずんとした存在感があり、完全にイム・ジョンミ色のパフォーマンスとなっ

た。

若手の西岡樹里はオリジナルに沿った構成。

しぐさと振付との境目を曖昧にしたまま動いているが、繭玉を腕に転がすような様子など納得の行く動きを掴む

と生き生きとしたリズムが生まれた。

『不条理の天使』はマイムを多用したエンターテイメント色の濃い作品で、欲望をかなえようとモーレツに働く

男が更なる望みを手にせんと上り詰めていく先に破滅が待っている。

悲劇でありながらコミカルな仕立てで、80年代のニューヨークのヒューマンな味わいと健全な楽観主義を残しており、ヤザキの一面がよく出た作品だ。

ほぼ原作どおりの振付で踊られ、下村唯は感情を控えめにしたクールで都会的な解釈、森山未来は炸裂するフォルムが爽快で華のある踊り。

『ミューザー』を踊った佐藤健大郎はヤザキのカンパニー「アローダンスコミュニケーション」で共に活動し

てきた人で、今作品でも創作に大きく貢献した。

喉の奥から声を吐き出すようなパフォーマンスなどが時代が下がってダンスの枠が大きく広がった現代ならでは

のアイデアだろう。

佐藤の即物的な質感に対して、ヤザキでは日常の隣にある異世界の扉が開く。

出演者のひとり森山未來は神戸出身の若手俳優で、阪神淡路大震災がテーマの映画にも主演しており、劇場の

ある神戸市長田区とは偶然以上の縁が感じられる。

1月の震災の日が近い街には上映を告げるポスターも見掛けられた。

大手資本系の人材とインディペンデントのダンサーたちの競演、そこにさらに様々な文脈が交差した、記憶に残

る公演だった。

【「明倫art」2011年2月号(No.129)】

「Revival/ヤザキタケシ」

『スペース4.5』『不条理の天使』『ミューザー』A・B・Cプログラム

(2010年12月4日~5日 アートシアターdB 神戸)

神戸大学大学院専任講師 舞踊家 振付家 関 典子(せき のりこ)

その男、ヤザキタケシ。

関西コンテンポラリーダンスのパイオニア、ヤザキタケシ。

その初期代表作と新作(全てソロ)を一挙上演する「Revival」は、ダンサー・振付家としての集大成を示すと共

に、コンテンポラリーダンスの在り方を問う、意欲的な公演であった。

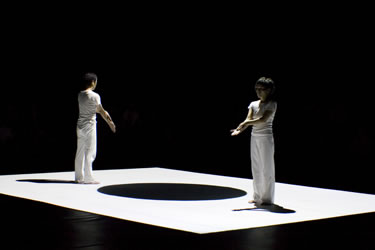

『スペース4.5(レッドトリッパー)』(1999年初演)は、四畳半サイズの等身大の空間の中で淡々と動きを

重ねていく抽象的でフィジカルな作品。

演出面で大胆なアレンジを披露したイム・ジョンミ、ミニマルな所作からしなやかに脈打つ能動的なエナジーへ

の変貌が印象的な西岡樹里。

測量的な動きから「面」への意識を強く感じさせた女性2人に対し、ヤザキは、力みのない流動的な動きの残像で

身体の輪郭を溶かすような、トリップ的(遊覧的・幻覚的)な「空間」を立ち上げた。

『不条理の天使』(1995年初演)は、アルチュール・アッシュの頽廃的な楽曲にのせ、「欲望の果ての終末」

を暗示するシニカルな作品。

長身で痩身、大きな手足と口を誇張した風刺画的表現が鮮烈な下村唯、稀代の演技者、森山未來は、整った顔立

ちを惜しげもなく歪めるマイムと洗練されたダンスで圧倒的なスター性を見せた。

そして、ヤザキ本人によるアンニュイな原版。

音楽・振付・世界観の厳密さがかえって三者三様の表現を引き出し、キャスティングの妙も冴える。

世界初演の『ミューザー(沈思者)』は、森羅万象のエネルギーを音と身体の戯れで描くコンセプチュアルな

作品。

「ウィーン、ガシャン」といった効果音を伴って動く姿は男の子の一人遊びのように微笑ましい。

純朴な佐藤健大郎と悪戯なヤザキは兄弟のような対比を見せ、音を操っているのか、音に操られているのか、そ

のどちらでもあるのか…観客の感覚をも撹乱する刺激的でコミカルな作品となった。

「生きることの普遍性」と「フィジカル・シニカル・コミカルな創作」を標榜するヤザキの魅力は、そのコミ

ュニケーション・パイプの太さにあるだろう。

観客を「つかむ」ために、明解なコンセプトやコミカルさは有効である。

緊張がほぐれ距離感の縮まった観客を懐に、フィジカルなダンスそのものの魅力へと、あるいはシニカルな思弁

的世界へと、一気に連れ去ってくれる。

そこにあるのは、舞台と客席が「瞬間を共有する」極めて「コンテンポラリー(con+temporary)」な関係

性。

日本では珍しいスタンディングオベーションの大喝采が巻き起こったことは、その証明である。

普遍性と同時代性の境界をどのように踊り続けていくかに対する実験でもあった本公演。

旬なダンサーの起用と包容力ある作品性によって、過去作品が鮮やかに甦ったことは、コンテンポラリーダンス

が「新しさ」の追求に終始する一過性の潮流ではないことを期待させる、悦びに満ちたものであった。

身体を媒体としてリアリティの共感を求める姿勢は、いつの時代も変わらない、ダンスの原動力なのだから。

【SAUVARD】

「ブルータイム」フランス公演の批評

Festival Mimos Perigueux

Un autre regard

2004/8/Aug

By Jocelyne

「ブルータイム」でヤザキタケシは光と影、むき出しの姿とユーモア、そして日本文化の神秘的なコンセプトで

もある我々を取り囲む「枠」を見せた。

ヤザキによるとそれは全てであると同時に何もない、あるいは記憶であるかもしれないものである。

目には見えないが確かに存在する「気」として、人と人とがエネルギーを運び伝えていく。

時空間に昼と夜の境目というものがある。

はっきりと目にすることはできないこの微妙な境目は、作品の中で4枚のすだれ、動きに合わせて見え隠れする巧妙な

ライティング、3人のダンサーの身体の対話という非常にシンプルなもので表現される。

繊細な音色と電子音が混ざりあったクロダオサムの音楽に並んで用いられるのは、ベートーベンのソナタと栄光の60's

ミュージックである。

ダンサーでもあるヤザキは「スペース」で、畳や日本家屋の狭い空間がダンスの場になると共に、世界を見る、そして

見せる空間にもなり得ることを気づかせてくれる。

京都とパリを行き来する世界、西洋の価値観と日本文化の混和は観客をヤザキの役を演じてみたいような気に駆り立て

る。

視線を解き放つ時、受け身は行動へと変わる。

【P.A.N.通信 Vol.41掲載】

恋してるみたいなダンス

関西国際大学コミュニケーション研究所 上念省三

ヤザキタケシ率いるアローダンスコミュニケーション(ADC)は、京都府南部にある城陽市の文化パルク城陽で、

まず6月23日に「HAN☆PUKU」の公演を行った。

これは以前Art Complex1928で上演した作品で、 率直に言うとその時にはいささかまとまりを欠いた寄せ集め的な

作品のように思えていたのだが、今回はうまい具合に剰余と思えた部分は刈り込まれ、メリハリがついてカッチリと

まとまったように思えた。

さて、本稿でADCを取り上げようというのは、この公演が単独の公演にとどまらず、ワークショップ生募集のための

一つのプレゼンテーションであったことを面白いと思ったからだ。

この公演で20名のワークショップ生を募り、10回のワークショップを経て、7月21日に同署で発表公演「京の真夏の

運動会」を行うという、1ヶ月の時間はどのようなものであったのか。

公演のチラシに「『コンテンポラリーって何やねん?』と言われる方は」まず6月の公演を見ろと書いてあったが、

ジャズダンスやバレエの経験はあっても、コンテンポラリーに接したことのない多くの人には、 映像+ノイズで流れ

を断ち切ったり、美しい動きをあえて崩し壊したり、あえてみっともない動きを見せたりといった「HAN☆PUKU」

は、たいそう新鮮だったろう。

また、ヤザキや松本芽紅見の<狂異的>(造語)でグルーヴィな動きにも、度肝を抜かれたことだろう。

「京の真夏の運動会」は、自由なおしゃべりからそれこそ運動会の入場行進、威勢のいい掛け声と、楽しく祝祭的に

始まった。

メンバーの表情がイキイキしていたのが何よりである。

バレエなどのダンス経験のある人も多かったようで、動きにキレのある人も散見された。

動き自体はシンプルなものが多かったが、段取りの指示も適切だったようで、モタモタしたところがなく、見ていて心

地よかった。

印象に残ったのは、中盤でヤザキと松本が見せた男女のコンタクトのせつないような表情の提示だ。

2人の男女のゆらぎや同調が、恋のスリルのようだったし、去りぎわの視線の交差も熱かった。

それに続いて、 全員が集団の中で自分の相手を見出し、手を振ったり微笑を交わしあったりするところでは、

身体がふれあうという初源的なコミュニケーションの重みが、心のゆれにつながっていくことを直接的に見せられ、

このようにシンプルなコンセプトによって、意外なほどに大きな感情のあふれが見られたことを、とても貴く思った。

この一連の流れは、城陽市の外郭団体である財団法人が中心となって進めたようだが、このような形で多くの人に、

ダンスがまるで恋みたいにドキドキするものであることが伝わったことが、何よりよかった。

【JAMCI通信97年6月号より】

REVIEW

上念省三

今年のアルティ・ブヨウ・フェスティバルは、まずヤザキタケシ&彗星舞遊群「トリップ」(二月八日)が記憶に残る

ことだろう。

ダンスがどこまで身体のダイナミズムを鮮やかに見せながら、痛快なエンターティンメントでありうるかの極限を示し

た二十分間として。

スピーディで切れ味鋭い動きは、人間の身体の鮮やかさを隠すことなく開示してくれたし、行進曲に合わせたユーモラ

スな動きは美しい顔立ちのクールな表情とも相俟って、会場を爆笑させた。

ヤザキの成功は、このようなフェスティバル…二時間余の間に数グループが次々と上演する…という形態の中で、自ら

の持つ属性の中から何をどう切リ出し、どう見せていくかをしっかり把握できていたことに負うと言っていい。

その切り出しの鋭さによって、ダンサーたちの動きにも思い切りのよさが生まれ、特に田村博子を他のユニットにおけ

るよりもずっと美しく鮮やかに見せたことは、特筆に値する。

動きに迷いとむだがないように見え、切り口の確かさを証しているように思えた。

これらはヤザキのこれまでのソロ活動と、彼らが参加してきた「DANCE CIRCUS」などの合同公演で磨かれたもの

だとも言えるだろう。

【ダンスマガジン 98年6月号より】

前田充

(前略)まだ「深味」に欠けるきらいがあるが、動きの連動性の点で期待できる逸材である。その点でもうひとりを

あげれば、「トリップ」のヤザキタケシである。

たまたま時空を共有した人間が展開する「動的世界」を描き出したが、現代のストリートダンス感覚を交えて多彩な

展開をみせた。

洗練されれば、一つの収穫となるだろう。